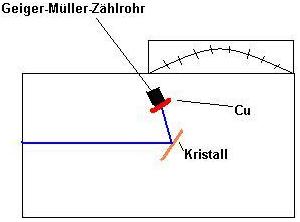

Versuchsaufbau

Versuch: T=T(λ) bei gleichbleibendem Material (Cu) und gleicher Dicke (d)

Der große Kasten, in dem der Versuch aufgebaut ist, ist das Röntgengerät. Aus dem kleinen Spalt links im Bild kommt Röntgenlicht

und trifft auf den Kristall in der Mitte, welcher auf einer rotierbaren Platform angebracht ist. Das Röntgenlicht ist weiß bzw. Polychromatisch, d.h. es besteht aus dem gesamten

Spektrum der Wellenlängen von Röntgenstrahlung. Abhängig von dem Winkel, in dem der Kristall zu den auftreffenden Röntgenstrahlen steht, reflektiert er nur Strahlen mit einer bestimmten Wellenlänge.

In welchem Verhältnis der eingestellte Winkel zu der reflektierten Wellenlänge steht, wissen wir bereits durch vorherige Versuche. Die reflektierten Röntgenstrahlen treffen nun auf die Kupferfolie. Diese absorbiert einen Teil der Strahlung. Der Teil, welcher nicht absorbiert wurde, wird vom Geiger-Müller-Zählrohr, welches sich hinter der Folie befindet, gemessen. Diese Messung wird zu verschiedenen Winkeln, also mit verschiedenen Wellenlängen durchgeführt und die

und trifft auf den Kristall in der Mitte, welcher auf einer rotierbaren Platform angebracht ist. Das Röntgenlicht ist weiß bzw. Polychromatisch, d.h. es besteht aus dem gesamten

Spektrum der Wellenlängen von Röntgenstrahlung. Abhängig von dem Winkel, in dem der Kristall zu den auftreffenden Röntgenstrahlen steht, reflektiert er nur Strahlen mit einer bestimmten Wellenlänge.

In welchem Verhältnis der eingestellte Winkel zu der reflektierten Wellenlänge steht, wissen wir bereits durch vorherige Versuche. Die reflektierten Röntgenstrahlen treffen nun auf die Kupferfolie. Diese absorbiert einen Teil der Strahlung. Der Teil, welcher nicht absorbiert wurde, wird vom Geiger-Müller-Zählrohr, welches sich hinter der Folie befindet, gemessen. Diese Messung wird zu verschiedenen Winkeln, also mit verschiedenen Wellenlängen durchgeführt und die  jeweiligen Ergebnisse notiert. Nun führt man den Versuch noch einmal zu den gleichen Winkeln (also Wellenlängen) durch, jedoch ohne die Kupferfolie. Diese sogenannten „Null-Raten“ werden ebenfalls notiert. Da man nun die Null-Rate und die Intensität der durch die Folie gedrungen Strahlen hat, kann man für jede Wellenlänge eine Transmissionsrate (den Prozentsatz der Strahlung, die trotz Kupferfolie registriert wurde) ermitteln.

jeweiligen Ergebnisse notiert. Nun führt man den Versuch noch einmal zu den gleichen Winkeln (also Wellenlängen) durch, jedoch ohne die Kupferfolie. Diese sogenannten „Null-Raten“ werden ebenfalls notiert. Da man nun die Null-Rate und die Intensität der durch die Folie gedrungen Strahlen hat, kann man für jede Wellenlänge eine Transmissionsrate (den Prozentsatz der Strahlung, die trotz Kupferfolie registriert wurde) ermitteln.

Bei den beiden Versuchen ist darauf zu achten, dass sich außer der Folie nichts ändert, die Spannung am Röntgengerät bleibt gleich.

Man kann auch einen Schreiber an das Zählrohr anschließen, welcher dann die Intensitäten in zwei Graphen zeichnet (ein Graph ohne, ein Graph mit Folie). Da die y-Werte der Graphen proportional zu den gemessenen Ereignissen sind, braucht man diese nicht umzurechnen, sondern kann die Transmissionsraten auch so berechnen.